2025年5月13日下午,上海师范大学基础教育集团语文教研共同体项目之童话教研共同体研修工作坊本学期第三次活动在上海师范大学附属青浦实验学校顺利举办。本次活动接续上期,继续以《勇敢的小裁缝》为例探索“融入戏剧教学法的《格林童话》阅读教学设计”。活动由上海师范大学教育学院李星辰博士主持,邀请到了上海协和双语尚音学校IPC探究课程主管、教研室主任王际超老师带领老师们进行工作坊活动。上海师范大学附属青浦实验学校承办了本次活动并组织了语文教师代表参与,上海师范大学附属外国语小学、上海市宜川中学附属学校、上海师范大学附属杨浦滨江实验小学、上海市杨浦区平凉路第三小学的语文教师代表以及上海师范大学教育学院的学生志愿者也来到现场参加活动。

王际超老师首先带领现场老师进行了破冰游戏活动,然后再次入戏化身为探长,并让老师们填写侦探名牌,明确角色任务;随后,参与者围绕《勇敢的小裁缝》这篇童话故事,通过模拟侦探推理,深入探讨了小裁缝国王案件,聚焦于小裁缝的身份、行为动机及其社会影响,并从不同角色视角出发,分析了小裁缝利用规则达成目的智慧与可能存在的欺骗行为。

通过现场重现和角色扮演,参与者们细致考察了小裁缝与巨人、独角兽、野猪对决的情节,讨论还触及了对于勇敢、欺骗、规则挑战等概念的深刻思考,反思小裁缝行为在现实社会中的意义。活动最后邀请参与者再次对小裁缝的行为进行评判和反思,为案件讨论画上句号。整个过程旨在通过教育戏剧的形式,培养参与者的推理能力、想象力和批判性思维。

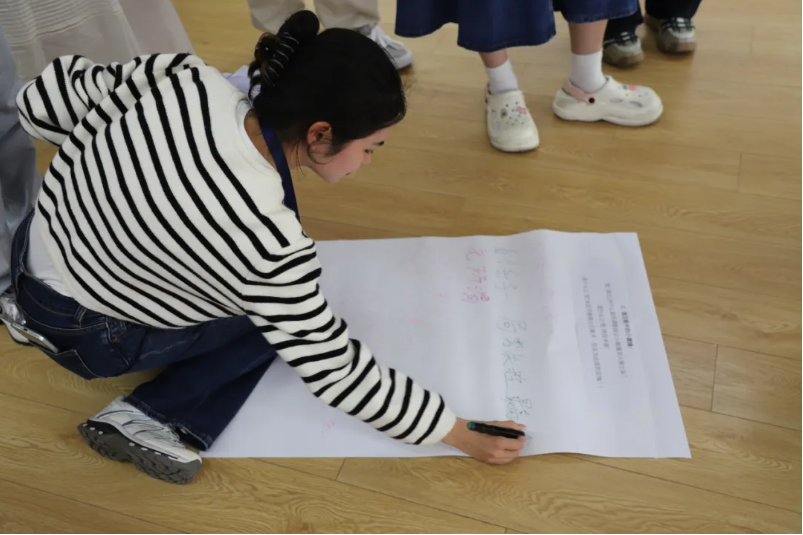

在理论讲解部分,王际超老师补充介绍了限于时间未能展开的收尾环节,即师生以不同角色参与“王宫听证会”,全面探讨小裁缝行为的正当性;在此过程中,教师可以鼓励学生撰写观点并在小组间反馈,将前期讨论内化为自己的观点;学生将学习过程、案件背景、证据收集及结论整理成报告,以展览形式呈现,可包括按键墙、视频、图片和实物证据,将戏剧体验转化为具体的学习成果。教育戏剧的设计往往需要涉及四个场景层次,包括社会场景(SiteA),故事场景(SiteB),借助物件、动作、台词、画面表达的具象化场景(SiteC)以及与参与者建立关系的连接角度(SiteD)。此外,王老师还介绍了教育戏剧中动作意义的五个层次以及如何进行有效的提问与讨论,并以《勇敢的小裁缝》为例列举了适用于阅读课的相关戏剧习式,指导教师更有效地开展戏剧教学法,最终通过戏剧化学习,让学生探索社会现象、个人身份和价值观,培养同理心、批判性思维和表达能力。

此次童话工作坊活动让教师不仅成为童话的“讲述者”,更成为儿童精神成长的“解码者”——在幻想与现实的交界处,搭建通往核心素养的桥梁。

教师心得

参加完王际超老师以童话为背景开展的语文教研活动,我感触颇丰。在情景重现中,我们细致分析了小裁缝与巨人、独角兽、野猪的对决情节,发现他的胜利并非单纯依赖武力,而是巧妙利用规则和对手的心理弱点。这种智慧令人赞叹,但也引发道德争议:他的行为究竟是“智谋”还是“欺骗”?若从巨人视角看,小裁缝的胜利是否公平? 通过角色扮演,我深刻体会到童话的多元解读价值。小裁缝的故事不仅关乎个人成功,更映射社会规则与阶层流动。研修让我意识到,童话教学应引导儿童辩证思考,而非简单评判“对错”,从而培养他们的批判性思维和社会洞察力。

——上海师范大学附属青浦实验学校 杨静

这次活动体验让我意识到教师的角色正在发生奇妙的重构。传统课堂里精心设计的教案在这里变成了童话世界的背景,原本躲在课桌后的学生化身侦探,在情景演绎中产生思想碰撞的火花。这种教学方式有很强的互动性,体验感和情境代入。与传统的课堂不同,教师不必始终站在讲台前,适时退居幕后作为引导,老师在这里既是观察者,也是参与者,也扮演着某个角色,语言文字也不是单向灌输的符号,而是化作可触摸的情感交流。在这个过程中,当学生能认真探究,积极思考和主动表达,相信可以激发更鲜活的学习生态。

——上海师范大学附属青浦实验学校 陈书欣

参与沉浸式教研,以角色视角重识经典。化身小裁缝时,手握“一打七”布告,体悟其自信中透着孩童般的天真,这正是探讨“自信与自大”的切入点。扮演国王时,在“刁难”情节里纠结,发现童话冲突是成长困境的隐喻。三重体验如穿越镜厅:从角色情感共鸣,到审视权威与成长的关系,再提炼生命教育内核。这种沉浸式思考,让我今后能抓准“情感锚点”,带学生在角色心理起伏中,读懂勇气需与智慧同行的成长密码。

——上海师范大学附属青浦实验学校 顾涵雪

第二次参与joyce老师组织的童话工作坊受益匪浅。继续扮演侦探的角色,一起化身为侦探,进入童话侦探社,利用戏剧教学法分析演绎小裁缝的故事,辨析小裁缝究竟是勇敢机智还是欺上瞒下。回到自己的童话教学中思考中,这种方法不仅能帮助老师激发孩子们的兴趣和想象力,还培养了他们的思维能力和团队合作精神。在氛围轻松愉悦的教学活动中,孩子们在互动中学习和成长,让我们共同深刻体会到戏剧教学法的魅力和有效性。,有效的为童话教学课堂助力。

——上海师范大学附属青浦实验学校朱鑫

此次参与童话工作坊,让我体验了一回教育戏剧的实操。王老师仅用一身外套和一顶帽子就完成了身份的跳进跳出,虽然操作简单,但代入感极强。这让我不禁感叹,王老师的学生该有多幸福。虽然是戏剧的形式,但是每一个环节都充斥着对童话的思考。不仅有思考,而且王老师的引导让每一位参与者都乐在其中。体验结束后,王老师还为我们介绍了戏剧教学法的整合与应用。用肢体语言解开了身份认同的密码;“魔法话筒”“反转法庭”等沉浸式活动,让语文要素与戏剧张力碰撞,课堂化作动态剧场,批判性思维与创造力在角色共情中自然生长。跨学科设计更打破边界,让知识在戏剧情境中流动。这场实践让我看见:当童话遇见教育戏剧,课堂不再只是传授故事的场所,而是孵化想象力、淬炼核心素养的共生空间。

——上海师范大学附属外国语小学 杜京晓

这场童话阅读研修活动让我感悟颇深!戏剧式教学打破了传统课堂的边界,在人物和侦探的角色碰撞中,我发现逻辑思维与创造力可以如此自然地交融,原来语文教学的广度可以延伸的如此广!

——上海市宜川中学附属学校 朱韵玲

置身于光影交错的童话剧场,当"教师"与"侦探"的双重身份在教案本上重叠,这场关于《勇敢的小裁缝》的教学实验悄然打破传统课堂的次元壁。王老师巧妙设计的"童话镇举报案",将格林兄弟笔下的经典文本转化为悬疑推理的沙盘,让我们在角色扮演的迷雾中重新发现经典文学的当代价值。这种沉浸式解构让经典文本焕发出惊人的现代性。

——上海市杨浦区平凉路第三小学 黄萱

学生感悟

若是经过传统的童话阅读,学生学习到的小裁缝不过是一个凭借运气和小聪明战胜巨人、迎娶公主的幸运儿。然而,当学生真正化身为小裁缝,在课堂上用肢体语言、表情和声音去演绎他的每一个举动时,或许能深刻地感受到这个角色背后所蕴含的深意。

这堂课的容量非常丰富,首先进入表演状态,所以人化身侦探进入童话镇,逐步探索小裁缝的案件,每个人从不同视角解读小裁缝的形象,并且相互交流,小裁缝自己眼中的,骑士眼中的,国王眼中的,从而形成了更加饱满的形象。

这堂课上,我扮演小裁缝双手叉腰,下巴扬起,大声宣告 “一下子打死七个”时,那不仅仅是一句简单的台词,更是小裁缝对自己能力的自信宣言,是他面对未知挑战时的勇气展现。在与“巨人”的对峙中,我需要用夸张的动作和生动的表情去表现小裁缝的机智与勇敢。通过这种身临其境的表演,我才明白,小裁缝的勇敢并非盲目,而是建立在智慧和自信的基础之上。

教育戏剧与传统的课堂教学不同,它让我们不再是被动的知识接受者,而是成为了故事的参与者和创造者。在课堂上,我们不仅要演绎小裁缝的故事,还要通过小组合作,共同设计剧情、制作道具、编排动作。当我们小组讨论如何表现小裁缝战胜巨人的场景时,每个人都积极发言,提出自己的想法。有人建议用夸张的肢体动作来表现巨人的强大,有人则提议用巧妙的台词来展现小裁缝的机智。在这个过程中,我们不仅加深了对童话内容的理解,更培养了团队协作能力和创造力。

——上海师范大学教育学院成人教育学专业2024级研究生 房鑫

此次童话教研工作坊活动,让我重新审视语文教育的可能性。王际超老师以“童话镇”为世界观框架,巧妙地将《勇敢的小裁缝》的故事解构、重组,转化为一场沉浸式的探案现场。当我们参与其中、化身侦探,在匿名举报信、角色静像等线索中抽丝剥茧时,我深刻意识到:真正的阅读教学不是单向的知识传递,而是让学生在行动中主动建构意义。

与传统课堂不同,这里的“教师入戏”极具巧思——一顶帽子、一件外套的切换,便成为虚构与现实的分界线。当王老师压低嗓音化身探长时,学员们也跟随入戏;待她摘下帽子走回讲台,课堂节奏立刻转向结构化复盘。这种明确的“入戏”“出戏”信号,既让学员全情投入角色分析,又能回到客观视角梳理阅读所获。

最触动我的是教育戏剧对“中心”的诠释。在“角色写作”环节中,我们作为侦探围绕小裁缝“是欺骗还是智慧”的争议各抒己见,王老师却始终不设标准答案。这种在灰色地带游走的思辨,恰与传统课堂追求统一的“中心思想”模式形成对比——当学生不再被标准答案束缚,思考的深度与表达的勇气自然生长。

这场体验让我看见,语文阅读课可以是一场精心设计的冒险:教师以戏剧为舟,载着学生在文本与现实间穿梭;学习不再是复述情节,而是通过角色代入、证据推理,让价值观在碰撞中显影。或许教育戏剧的真谛,正是给予学生一片安全而自由的土壤,让思考的种子自己破土。

——上海师范大学教育学院成人教育学专业2024级研究生 崔畅